Expositions Passées

Solomon Enos

Résistez avec amour : Les Xtopias de Solomon Enos

commissaire : Skawennati

21 juin au 17 août 2024

Solomon Enos, Kū‘ē me ke aloha - Résistez avec amour, 2023

Vaste et exubérant : Les imaginaires futuristes de Solomon Enos par Jason Lewis

« Aloha! Je m’appelle Solomon Enos. Je suis artiste, illustrateur et concepteur de jeux. Ça, c’est moi aujourd’hui. Demain s’y ajouteront, peut-être, d’autres titres. Le jour suivant, j’en aurai peut-être moins. [rires] En fait, je suis surtout un “métamorphe,” dans son sens le plus pratique. » [rires]

C’est ainsi qu’Enos s’est présenté lors de notre entretien de 2017. Ces termes reflètent encore une grande partie de ce que je trouve provocant, fascinant et joyeux dans sa pratique, un volume de travail stupéfiant sur de multiples supports, remarquable par son inventivité, son étendue et sa générosité. Il décrit sa pratique comme une conversation avec sa communauté à Hawai'i qui, entre autres choses, cherche à créer un espace pour raconter les histoires du passé lointain et de l’avenir encore plus lointain des Kānaka Maoli. Les œuvres de Résister avec amour : les Xtopies de Solomon Enos ne sont qu’un petit échantillon de ses futurs imaginatifs et exubérants.

L’exposition présente trois œuvres de la série Akua AI d’Enos. « Akua » est un terme ʻŌlelo Hawaiʻi qui est souvent traduit (de manière quelque peu inadéquate) par « dieu » ou « esprit ». Dans la cosmologie hawaïenne, les 40 000 akua ont des caractéristiques, des rôles et des sphères d’activité précises (bien que parfois multiples). Qu’il s’agisse de faire l’amour, de faire la guerre, d’accoucher ou de chasser le poulpe, il y a un akua qui intervient dans ces activités et qui en est responsable.

Enos décrit Akua AI comme des expériences de « réalisme magique, où d’anciennes divinités commencent à se télécharger dans les royaumes numériques pour défier les nouveaux dieux de la désinformation et de l’avidité ». Ces divinités sont apparues pour la première fois lorsque les gardiens du savoir et les érudits Kānaka Maoli ont commencé à numériser le vaste ensemble de journaux en langue hawaïenne publiés entre 1834 et 1948. À mesure de l’intégration au cyberespace de ces textes, les akua qu’ils décrivent ont pris forme dans l’espace virtuel, s’adaptant à son architecture informatique. Ils ont ensuite développé des avatars d’intelligence artificielle pour accompagner les Kānaka Maoli dans leur démarche et élargir les pratiques du savoir hawaïen à ce nouveau territoire.

Enos est un grand amateur de science-fiction, et Akua AI se nourrit de la trilogie Sprawl de William Gibson et de American Gods de Neil Gaiman. Gibson a inventé le terme « cyberespace », qui apparaît dans le premier roman de la trilogie Sprawl, Neuromancer (1984). Dans le second, Count Zero (1986), il imagine une IA mondiale émergeant du cyberespace sous la forme d’avatars inspirés des loa (esprits) de la tradition vaudoue haïtienne. Dans ce récit, l’IA choisit ces avatars pour faciliter la communication avec ses créateurs humains au-delà des différences profondes d’appareils cognitifs.

Enos s’inspire de Gaiman pour explorer la façon dont les nouveaux dieux naissent et les anciens disparaissent, et comment ils migrent tous d’un territoire à l’autre. Dans le roman American Gods (2001), Gaiman examine comment les dieux ont besoin de croyants pour exister, et donc comment leur pouvoir croît et décroît en fonction du nombre de ces croyants et du degré de leur ferveur. Il imagine de nouveaux dieux naissant parallèlement à de nouveaux systèmes de croyances, tels que ceux qui alimentent les fantasmes d’exceptionnalisme industriel-technomédiatique américain, à mesure de leur apparition.

Les Akua AI d’Enos sont d’anciens dieux qui se déplacent vers de nouveaux territoires. Kāne est l’akua de l’eau douce et de la lumière, et son avatar IA utilise son ʻōʻō (bâton pour trouver de l’eau) pour creuser dans le sol (le substrat) du cyberespace, apportant vitalité et abondance pour contrer la destruction provoquée par le techno-solutionnisme égoïste de la Silicon Valley. Hina est la déesse de la lune, de la maternité et de la fabrication du kapa (vêtement d’écorce). Elle possède un i'e kuku (massue à rainures permettant de battre les fibres végétales résistantes pour les rendre lisses). L’i'e kuku de l’IA Hina présente des 0 et des 1 plutôt que des rainures, et elle s’en sert pour battre le tissu du cyberespace afin de « retravailler la tapisserie de l’histoire humaine en perturbant les réseaux de communication mondiaux et locaux des extrémistes de droite, des suprémacistes blancs et de toutes les formes que prennent les dictateurs autoritaires et les démagogues ». Enfin, Mo'oinanea est la mère de tous les mo'o : les lézards qui gardent l’eau douce et qui sont aussi les conteurs. Dans le cyberespace, les données sont l’eau qui nourrit tout, et l’IA Mo'oinanea veille donc à la qualité des informations qui circulent dans les espaces virtuels, en luttant contre la désinformation et l’utilisation abusive des données personnelles, tout en veillant à ce que les mo'olelo traditionnels trouvent leur place dans ce nouveau monde et à ce que de nouveaux mo'olelo soient créés pour répondre à l’évolution de la réalité.

Enos ouvre des discussions avec sa communauté sur les grands défis de notre temps, comme l’IA, d’une manière enracinée à Hawai'i. Il espère que la série Akua AI incitera également d’autres communautés autochtones à incorporer leur akua, ou leur façon de donner un sens au monde, dans ces nouveaux territoires virtuels, numériques et informatiques. Comme il le souligne, « il semble parfois que notre espèce en sache davantage sur la construction de fusées que sur la signification de l’être humain ». En ce moment, en 2024, nous en savons beaucoup sur la construction de machines d’extraction et d’exploitation. Peut-être que l’Akua AI d’Enos peut nous montrer comment les créer autrement, de manière à ce que nous nous connaissions mieux nous-mêmes alors que nous nous aventurons toujours plus loin dans un océan de données qui ne cesse de s’approfondir.

[Rires]

Cheyenne Rain Le Grande ᑭᒥᐘᐣ

Mullyanne ᓃᒥᐦᐃᑐᐤ

27 avril- 8 juin 2024

Mullyanne par Becca Taylor

Mullyanne, les mouvements de tes rubans me rappellent le coucher de soleil au bord du lac. La façon dont les couleurs pastel ondulent les unes dans les autres alors que les eaux calmes dansent en reflétant le ciel à leur tour. Dans mon enfance, j’ai visité un lac du nord de l’Alberta, qui n’est pas si différent du tien, et je peux sentir le calme et la fraîcheur qui émanent du bord de l’eau lorsque le soleil commence doucement à se coucher derrière l’horizon. Chaque fois que je quitte les prairies, la nostalgie du ciel m’envahit. C’est probablement la raison pour laquelle je ne pars jamais longtemps.

Mullyanne, la lumière pastel atténuée, le mouvement doux et la tendresse me font passer d’un état à l’autre. Comme le littoral d’un lac qui bascule entre la réalité et un état second. Un état de rêve. Je passe du temps plongé dans ta réalité, mais je reviens dans mon propre corps en tant que témoin. Différentes réalités se rejoignent pour former une communauté, une histoire, une interprétation. En ce moment même, j’écoute la tienne et j’en suis témoin. J’apprends en te regardant entrer et sortir de l’espace.

Mullyanne, les perles qui ornent ton visage me rappellent les paroles de l’érudite métisse Sherry Farrell Racette. Elle explique que « le langage, le symbolisme et la continuité des pratiques ont permis de transmettre d’anciennes significations à de nouvelles formes; plutôt que de marquer un déclin de la culture matérielle, ils illustrent le travail important des femmes dans la création et la synthèse des systèmes de connaissances ».[1] Bien que ses recherches se sont concentrées sur les perles, les fibres et le tissu, je vois la continuité d’une pratique dans les languettes de Bepsi et les plates-formes des mocassins. La façon dont la langue et la compréhension de ta culture sont intégrées dans la structure des vêtements, telle une vitrine de la fluidité, de la survie et de l’adaptation des conceptions culturelles et du transfert de connaissances. La façon dont chaque article est unique, mais aussi composé d’enseignement de nos ancêtres.

Mullyanne, le caractère futuriste de tes matériaux me rappelle les mots de l’auteure d’origine anishinaabe et européenne Grace Dillon et de l’auteure métisse Chelsea Vowel entourant le concept de futurisme autochtone.[2] Grace Dillon souligne que le futurisme autochtone est « la façon dont on est personnellement affecté par la colonisation, en se débarrassant des bagages émotionnels et psychologiques portés par son impact, et en récupérant les traditions ancestrales afin de s’adapter à notre monde à la fois post apocalyptique et autochtone ». Chelsea Vowel souligne : « Les futurismes autochtones ne sont pas simplement synonymes de science-fiction et de fantaisie, même s’ils sont perçus comme tels par le grand public. Les futuristes autochtones expriment leurs principes ontologiques sous diverses formes et, comme le dit Grace Dillon, “nos idées sur le corps, l’âme et l’esprit sont des histoires vraies, pas des formes de fantaisie”. »[3]

Mullyanne, je suis entourée par la langue. Des lettres syllabiques sur le mur. Le doux écho de ta voix qui chante une chanson reconnaissable, que je comprends même si je ne connais pas les mots nēhiyawēwin pour chanter avec toi. C’est un enchantement et un réconfort. Tu partages avec moi des visions de cristal. Contrairement à Stevie Nicks, tu ne gardes pas ces visions pour toi, mais tu les partages avec nous. Un avenir centré sur les systèmes de connaissance des Nehiyaw Isko, la langue et le ciel des prairies.

[1] Sherry Farrell Racette, « My Grandmothers Loved to Trade: The Indigenization of European Trade Goods in Historic and Contemporary Canada », Journal of Museum Ethnography, No. 20 (mars 2008): 77

[2] Le terme « Futurisme autochtone » a été utilisé pour la première fois par Grace Dillon en 2003. Les futurismes autochtones ont été utilisés pour décrire un mouvement au sein de l’art et des médias qui reflète les perspectives autochtones sur l’avenir, le présent et le passé.

[3] Chelsea Vowel, « Writing Toward a Definition of Indigenous Futurism », Literary Hub. Juin 2022 https://lithub.com/writing-toward-a-definition-of-indigenous-futurism/

Cedar-Eve

Mnidoo Gamii

27 avril- 8 juin 2024

Cedar Eve : Mnidoo Gammi

Par Chalsley Taylor

L’énergie ne meurt jamais, elle ne peut que se transformer. Il existe de multiples sphères d’existence et, dans la mort, notre esprit ne fait que passer à une autre sphère. Mnidoo Gammi, la première exposition solo de Cedar Eve, affirme les liens qui se maintiennent au-delà des innombrables frontières; nous y rencontrons à la fois ceux qui sont présents dans notre univers physique et ceux qui l’ont quitté.

La mère de Cedar Eve vit à Toronto, où l’artiste a grandi, mais elle est originaire de la Première Nation de Saugeen. Son père est originaire du territoire non cédé de Wikwemikong. Ainsi, Mnidoo Gammi (autrement appelée la baie Georgienne) est le lieu de la lignée de l’artiste. Le territoire maternel se trouve au bord du lac Huron, le long de la péninsule de Bruce; Mnidoo Gammi est l’étendue d’eau qui relie cette péninsule à l’île Manitoulin, où se trouve Wikwemikong. Mot anishinaabemowin pour « Lac de l’Esprit », cette eau évoque dynamiques interrelationnelles qui se répercutent tout au long de l’exposition, situant les conversations générées entre ses pièces. Nous sommes spectateurs de la construction harmonique des stratégies procédurales de l’artiste à travers divers médiums qui traduisent des gestes d’attention, d’interconnexion et de jeu. Dans son langage visuel distinct, il n’existe que peu ou pas de limites entre les entités que nous observons, qu’elles soient humaines ou autres; les esprits représentés dans des formes vibrantes et abstraites se fondent les uns dans les autres.

Cedar considère la communauté comme un élément central de sa pratique, soulignant qu’elle en a été privée au cours de ses premières années de vie.[1] Dans ses œuvres, des entités spirituelles grandissantes s’insèrent souvent dans les espaces autour ou entre les sujets photographiés, leurs membres se courbant pour étreindre des amis, des membres de la famille ou Cedar elle-même. Leur présence semble protectrice ou réconfortante; parfois, leur tête s’incline vers l’intérieur pour s’appuyer sur celle d’un être cher.[2] Spirit Stitch, œuvre composée d’oreillers en coton représentant le portrait des parents de Cedar, associe la famille et les soins de rétablissement. Offrande au monde du rêve de l’artiste, la collection oscille entre le physique et le métaphysique. Ayant l’habitude de faire des rêves intenses et vifs, l’artiste remarque qu’elle se réveille parfois en ayant l’impression de ne pas s’être reposée du tout. Il était fréquent qu’elle et son frère, Zach (ba), fassent des rêves similaires la même nuit, bien qu’ils vivent loin l’un de l’autre.

Le lien entre le physique et le métaphysique est repris dans Honouring the Dead, une série représentant des êtres chers « appelés à poursuivre leur voyage spirituel ».[3] La création de ces œuvres offre à l’artiste une méthode constructive pour surmonter son deuil, puisqu’il s’agit d’un acte de réflexion et de communion avec les personnes décédées. Cedar est en dialogue avec ces personnes lorsqu’elle habille leur photographie d’un torrent de souvenirs, de sorte que les œuvres achevées constituent des dispositifs mnémotechniques, réveillant furtivement des histoires à la fois douloureuses et humoristiques. Cependant, comme elle le précise, Honouring n’a pas pour but de mettre l’accent sur le traumatisme de la perte, citant son utilisation délibérée de couleurs vives pour produire une beauté complexe. Comme dans Spirit Stitch, Honouring décrit la lignée de Cedar depuis son point de vue; concrétisée dans ces œuvres, cette lignée échappe à la division entre les liens du sang et la famille choisie. Dans cette série d’archives, que la commissaire Cécilia Bracmort décrit comme « un autel visuel », l’artiste combine le perlage et la photographie, deux techniques qui, comme le note Bracmort, « sont liées à la notion de temps : un temps allongé pour la première et l’instantané (snapshot) pour la seconde ». [4]

Les œuvres de Mnidoo Gammi marquent clairement le temps en même temps qu’elles le démantèlent. Cedar reprend souvent les pratiques des archivistes à son avantage, comme en témoigne Cedrus Annum, une série d’autoportraits quotidiens. Il s’agit ici d’examiner la manière dont ces pratiques refusent les prescriptions des sciences archivistiques historiques et défont leur autorité. L’artiste contrôlant ce qui peut et ne peut pas être discerné, comment devrions-nous (comment pouvons-nous) imposer des structures organisationnelles au-delà de la chronologie? Comment les différentes parties doivent-elles être catégorisées, nommées et définies? Dans une certaine mesure, Cedrus Annumfonctionne également comme une histoire personnelle, dont la principale modalité est le jeu. L’artiste déjoue nos tentatives de déchiffrer les moments (et les personnes) enregistrés dans ces images. Dessinant sur les photographies instantanées pour contrôler notre vue, elle ajoute des visages ou des blocs de couleur à certaines d’entre elles; ailleurs, de petites marques apparaissent dans des motifs décoratifs. D’autres portraits sont présentés sans aucune modification.

Comme Cedar Eve éclaire, obscurcit et transforme à volonté, son travail insiste sur la nature indélébile des relations qui lient l’artiste à sa communauté, à sa famille et à son Moi passé. Bien que les œuvres de Mnidoo Gammi soient profondément personnelles, elle extrapole l’intime en visions singulières de connexion interrelationnelle, de communication et d’autoreprésentation. Après cette rencontre, le temps peut être perçu par nous-mêmes comme un élément transformable.

[1] Usher, Camille. Relations, 2016, 36–41.

[2] Représenté dans Cedar Eve, Nokomis/Zigos (Grandma/Auntie), tiré de « Honouring the Dead », 2012.

[3] Michael “Cy” Cywink, entretien privé avec Cedar Eve, mars 2024.

[4] Cécilia Bracmort, entretien privé avec Cedar Eve, avril 2024.

Greg Staats: nahò:ten sa’tkahton tsi niioháhes? / qu’est-ce

que vous avez vu en chemin? / what have you seen along the way?

Hannah Claus, commissaire

3 février au 6 avril, 2024

qu’est-ce que vous avez vu en chemin?

texte du commissaire par Hannah Claus

J’étais habitée par cette question tout au long de mes conversations avec Greg Staats. C’est la question posée par le Porteur de paix à Aionwatha : nous devons partager tout ce que nous apportons avec nous, afin d’assembler ces idées et d’ajouter des chevrons à la maison longue symbolique qu’est la Confédération Rotinonshonni.

Notre responsabilité en tant que Rotinonshonni consiste à maintenir l’équilibre en rétablissant l’ordre là où règne le chaos. L’une des façons d’y parvenir est de réciter le Ohénton Karihwatéhkwen [Les Paroles qui précèdent tout], par lesquelles nous saluons, nommons et reconnaissons tout ce qui nous entoure. Cette reconnaissance commence à l’intérieur, pour ensuite s’étendre aux mondes souterrains, du milieu et supérieurs. En prononçant ces mots, nous soulignons les rapports qui nous unissent à l’ensemble de la création. Par ce processus de récitation, nous nous rapprochons d’un Esprit bienveillant et de notre participation à la Grande loi de la paix.

La difficulté que présente ce chemin réside dans le fait que nous vivons dans un monde colonial post-contact. Le Porteur de paix nous a donné nos instructions, mais les liens de la langue, de la communication, des façons d’être et de faire se sont affaiblis. Dans cet état constant de perturbation, nous ajustons continuellement notre position pour naviguer la réalité coloniale. Do’-gah - Je ne sais pas [haussement des épaules] traite de cet état liminaire : pris entre deux pas, nous sommes privés notre langue, exprimant notre état figé par un haussement d’épaules, construisant ainsi une couche réflexive et protectrice par la répétition et le temps.

Do’-gah - Je ne sais pas [haussement des épaules] est située sur un mur à l’extérieur de la salle d’exposition. À l’orée du bois, en quelque sorte. Ceci est pour souligner le sens sacré et sécurisant d’une architecture émotionnelle comme celle-ci. Comme sous les poutres de la maison longue, nous pouvons ici nous rassembler pour nous exprimer, écouter et partager collectivement.

Un Esprit bienveillant ne porte pas de jugement : il accepte, il observe, il écoute. Pour Staats, c’est l’essence de son travail d’artiste. Ses images sont des moyens mnémotechniques intuitifs qui remplissent les fonctions de sa langue disparue. La série 1969 désigne le chaos comme un écho résonnant, regroupant le local et le familier avec des forces extérieures plus vastes : de la moisissure noire tachant un plafond à la couverture du Livre blanc,[1] en passant par une image encore plus imposante du festival d’Altamont.[2] Staats fait sienne cette image de la photographe Beth Bagby en y ajoutant un procédé mnémonique,[3] réunissant ainsi le [regard] de la femme et la [responsabilité] de l’homme. Ces éléments sont des preuves du chaos et de la contestation, tandis que d’autres signes visuels viennent apporter l’équilibre et le mouvement vers l’avant : sumac vinaigrier, pin, cendres... Autant de signes de guérison, de protection et d’encouragement.

Le Porteur de paix a dit : « Tous ceux qui souhaitent rejoindre la Grande Paix sont invités à suivre les racines du Grand Pin Blanc. »

Le pin blanc a été choisi comme symbole de la Confédération, car il est le plus grand et le plus fort des arbres. Il est éternel. Un aigle se tient à son sommet pour observer et lancer le signal. Nous sommes cet arbre. Avec un esprit clair, nous portons la vision de l’aigle. Malgré tout, le comportement engendré par le chaos nous bloque la vue. Dans Sans titre [racines de pin blanc] on peut voir un gros plan du sol recouvert de racines qui émergent à la surface. Ce sont à la fois les racines blanches de la paix, une invitation, et aussi des indicateurs silencieux. Nous, Rotinonshonni, plaçons les « visages à venir » au premier plan de nos actions. Cependant, nous devons reconnaître que cette terre abrite aussi tragiquement les ancêtres qui n’ont jamais existé. Il nous faut cette voix puissante de l’Aigle.

Le retour à la maison longue a pour but de « franchir le seuil ». L’installation de wampums Sans titre [portail de renouvellement] exprime cet ultime objectif. Le blanc représente la vérité. C’est une invitation à vivre sous la Loi de la Grande Paix, à vivre avec compassion. En tant que portail vers le cœur de la communauté, cette installation représente une étreinte constante, ainsi que le désir d’un potentiel. La décision de faire ce pas, de franchir le seuil, vous appartient.

Ce voyage est le nôtre. Ce travail que nous faisons avec intégrité, responsabilité et autonomie, est à la fois pour nous-mêmes et pour la communauté. Pour Staats, « franchir le seuil » est la fin du parcours. Dans la maison longue, nous apportons avec nous tout ce que nous portons aujourd’hui en cette époque post-contact et de dispersion. Nos triomphes et nos erreurs ont tous un sens. À mesure que nous continuons d’ajouter des poutres à la maison longue, le continuum collectif que constituent l’Esprit bienveillant et la Grande loi de la paix continue de croître.

Skén:nen.

[1] https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/livre-blanc-de-1969

[2] https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/lifestyle/altamont-rolling-stones-50th-anniversary/

[3] Ce symbole représente Tiohnekwen, l'un des cinquante Rotinonshonni désignés et appartenant au Clan du loup.

Martín Rodríguez: Ehécatl, comme le vent souffle dans toutes les directions

3 février au 6 avril, 2024

Ehécatl, comme le vent souffle dans toutes les directions

essai de Mariza Rosales Argonza

Une fois qu’on a traversé la frontière, il n’est pas possible vraiment de revenir en arrière.

Chaque fois que j'essayais, je me retrouvais « de l'autre côté »,

comme si je marchais pour toujours sur une boucle de Moebius.

Guillermo Gomez-Peña

L’installation sonore Ehécatl, comme le vent souffle dans toutes les directions de Martín Rodríguez explore le caractère dynamique de l’identité métissée. Ce travail présente une réflexion à propos de la prise de conscience de son héritage autochtone comme souffle du vent qui traverse les abîmes du territoire et de la mémoire. Il aborde égalment la complexité de l’expérience migratoire, des espaces liminaux et la notion du territoire où se superposent récits, temporalités, espaces réels et symboliques en mutation perpétuel.

Le son est la matière de création pour Rodríguez, il explore les modes de transmission au-delà des frontières. Son imaginaire chicanx issu de son éducation transfrontalière que transite entre l'Arizona et le Mexique l’incite à parcourir le processus en déplacement de l’identité et de son rapport au territoire. Comme Gloria Anzaldúa, écrivais « Con palabras me hago piedra, pájaro, puente de serpientes arrastrando a ras del suelo todo lo que soy, todo lo que algún dia seré ».[1]

Dans la installation la notion du temps se disloque, Rodríguez fait écho aux voix ancestrales et à la reconnaissance de son héritage autochtone. Il fait appel à la mythologie mésoaméricaine dans le titre Ehécatl mot Nahua, nom du dieux de l’air et du vent, souvent lié ou assimilé à Quetzalcoatl et associé aux points cardinaux d’après la culture Aztèque. Le souffle d’Ehécatl inspire l'œuvre sonore de l’installation qu’est née de l'enregistrement d'un coup de sifflet-Eagle silbato (sifflet) de l’enfance de l’artiste, réverbéré dans une patinoire de hockey extérieure à Tiohtià:ke / Montréal, et mélangé à des enregistrements effectués dans des sites de l'île de la Toutue.

L'enregistrement était partagé avec quatre collaborateurs qu’ont des liens avec l’artiste ainsi qu’avec un lieu et une période significatif de sa vie, ainsi l'œuvre se déplace, ouvre une conversation et rassemble des expériences personnelles entre melées. Chaque collaborateur a son tour a joué et réenregistré simultanément le son dans un lieu extérieur. Par ces gestes de transmission, dialogue et de superposition d'un enregistrement d'une personne à l'autre, les frontières de l'identité et celles du territoires se diluent. Le son constitue un portail pour accueil des trajectoires, des récits, des affects qui cohabitent dans un temps et espace disloqués afin d’inviter le public à une introspection pour provoquer des rencontres, des expériences sensibles et intrinsèquement humaines qui résonnent grâce à l’act artistique.

L’installation sonore ouvre un espace intemporel, l’estructure de la pièce incite à parcourir l'œuvre dans une enquête de sens et de fréquences qu’invitent à engager l’éxpérience du public grâce à spatialisation sonore composée d’une constellation de cinq radios tel que points de repéré qui nous guident au cœur même du néant. Ces canaux de transmission se communiquent, se superposent, interagissement entre eux et résonnent avec nous a travers le corps en déplacent, ce que nous traverse et engage à vivre un retout sur soi au-delà du temps.

À la manière de l'Aleph de Borges,[2] cette espace liminal devient un point dans l'espace qui contient tous les autres points. Quiconque y regarde peut tout expérimenter dans l'univers sous tous les angles simultanément; le sens s’accroît et se concentrent dans l’expérience d’un cosmos qui se déploie à l’intérieur et dehors.

[1] Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera, The New Mestiza, Aunt Lute Books, 1999, p.70

[2] L'Aleph (en espagnol : El Aleph) est un titre du recueil de dix-sept textes écrits par Jorge Luis Borges, éditées séparément entre 1944 et 1952 dans différents périodiques de Buenos Aires. On retrouve dans ce livre les thèmes de prédilection de Borges : la métaphysique, les labyrinthes, l'infini. Trad. Roger Caillois, René L.-F. Durand, Gallimard, 1967.

Mnémonique

Dominic Lafontaine & Nicolas Renaud

3 novembre 2023 - 13 janvier 2024

Les dictionnaires définissent le nom Mnémonique (prononcé né·mo·nik) comme "un dispositif, tel qu'un modèle, qui aide à se souvenir".

Au centre de cette exposition, le wampum est un catalyseur de mémoire, pour se souvenir de l'histoire, des traditions et des lois et pour signifier l'importance des messages associés au wampum. Pour Dom Lafontaine et Nicolas Renaud, le wampum est un lieu à partir duquel il est possible de se souvenir de ce qui s'est passé auparavant, de réfléchir aux usages du wampum et d'articuler le wampum dans un contexte contemporain et dans divers médias artistiques.

Pour commencer, nous devons savoir ce qu'est un wampum. Le mot est une abréviation de wampumpeag, dérivé du mot Narragansett qui signifie "chapelets blancs de perles de coquillages". Les wampums sont essentiellement des perles tubulaires fabriquées à partir de diverses coquilles de mollusques blanches et violettes. Les perles violettes sont fabriquées à partir de la palourde. Diverses espèces de bulots ont été utilisées pour créer le wampum blanc.[1] Les perles blanches et violettes sont tissées ensemble en une bande serrée pour faire des ceintures de wampum.

Dans sa pratique, Renaud est intrigué par les coquillages durs et cassants en tant que matériau de base. Il les décrit comme importants dans la longue histoire des transformations esthétiques des matériaux naturels par les peuples autochtones. Dans ce cas, les coquillages ont été transformés en objets qui créent du sens, véhiculent des pensées et des paroles, et relient les mondes physique et spirituel. Dans son installation, Vitrail - écran - wampum #2, Renaud entre en dialogue avec la ceinture wampum de 1678 fabriquée par des Wendats convertis à la mission jésuite de Lorette, qui affiche une prière en latin à la " Vierge qui enfantera ". Après avoir été troublé par les ceintures wampum christianisées, il en est venu à comprendre ce wampum comme un indicateur de la vision du monde wendat et une affirmation de l'identité et de la reconnaissance de la terre et du territoire wendat. Il décrit l'action des Wendats dans l'objet historique et y répond en réunissant le wampum, les références au célèbre vitrail de la cathédrale de Chartres, où le wampum de 1678 a été envoyé, et le récit de la création wendat. Il le fait en mélangeant des perles de coquillages avec des perles de verre et de cristal et des médias contemporains tels que la projection et les caissons lumineux. De même, Paix et guerre en même temps utilise des perles de coquillage de quahog et un miroir pour mettre en évidence et réinterpréter le wampum en tant que symbole graphique. L'œuvre fait référence à un wampum tenu par Nicolas Vincent Tsawenhohi (1769-1844) dans un portrait de 1825, comme une manière de critiquer les accords non respectés concernant le partage des terres et des eaux.

Renaud utilise des matériaux souvent associés à des méthodes traditionnelles, tout en reconnaissant que le travail sur les wampums, en tant que pratique solitaire, se situe en dehors des fonctions antérieures de ces ceintures en tant que marqueurs de la vie sociale, politique et spirituelle. Il incorpore des messages personnels d'identité et de continuité du savoir dans ses explorations avec des médias, des matériaux, des couleurs et des formes contemporains, tout en trouvant des moyens de rester en contact avec les principes et le langage du wampum.

En tant qu'Algonquin, Dom Lafontaine considère le wampum comme un symbole de transaction, à la fois politique et culturel - une sorte de reçu graphique. Les deux ceintures algonquines qu'il connaît sont le fruit d'interactions et d'ententes avec des tribus situées au sud de son territoire, à Timiskaming. À ce titre, elles sont comme un hypertexte moderne qui prolonge les souvenirs humains des connaissances héritées.

En tant qu'artiste, Lafontaine utilise l'ancien pour trouver le nouveau. Il utilise le symbolisme et la matérialité graphique du wampum pour explorer la relation entre la pratique artistique autochtone et les nouvelles technologies. Il est constamment à la recherche de nouveaux médias et se réjouit de pouvoir redécouvrir et remixer des matériaux traditionnels à l'aide d'outils numériques. Il est particulièrement intéressé de savoir comment les outils d'intelligence artificielle (IA) interprètent les concepts autochtones via des ensembles de données souvent biaisés ou coloniaux.[2]

Avec l'émergence de l'art assisté par l'IA, il pense qu'il est encore plus important d'utiliser les archétypes et l'imagerie pour mieux expliquer et explorer ces nouveaux concepts de création. Son objectif est de trouver les fantômes dans la machine - dans ce cas, le fantôme est l'IA tandis que l'esprit est le corps autochtone. Il cherche à voir ce que nous avons en commun : sommes-nous imbriqués ou sommes-nous des entités séparées ?

En utilisant l'IA générative, il génère une culture matérielle synthétique sous la forme d'images qui ressemblent étroitement à du contenu créé par l'homme. «Wanna Trade Belts?» est une installation d'art numérique qui explore la notion de wampum dans le futur. En utilisant des outils d'intelligence artificielle, Lafontaine a créé des wampums qui présentent une certaine ressemblance, mais qui nous poussent à voir et à nous souvenir des ceintures que nous avons déjà rencontrées. En tant que spectateur, nous devons alors investir dans les images générées pour voir à quoi le wampum pourrait ressembler à l'avenir.

La perle de wampum a toujours été plus qu'une simple perle. Le wampum est une mémoire qui s'inscrit dans le langage et la création de motifs. Cette exposition s'inscrit dans la tradition de l'utilisation d'un moyen mnémonique pour transmettre des connaissances, dans le présent et dans l'avenir. Lafontaine et Renaud réexaminent la culture matérielle historique pour parvenir à une nouvelle compréhension, raconter de nouvelles histoires et explorer les histoires nouvelles et différentes qui seront racontées à l'avenir sur la souveraineté et l'autodétermination autochtone.

[1] Les coquilles violettes proviennent de la palourde (Mercenaria mercenaria) et les perles blanches proviennent du buccin canalisé (Busycon canaliculatum), du buccin noueux (Busycon carica), du buccin éclairant (Busycon sinistrum) et du buccin des neiges (Busycon Laeostomum).

[2] Un ensemble de données est une collection organisée de données. Ils sont généralement associés à un corpus unique et couvrent généralement un seul sujet à la fois.

Mos

daphne partenariat avec 2023 MOMENTA Biennale de l'image (18e édition)Meky Ottawa

9 septembre - 21 octobre

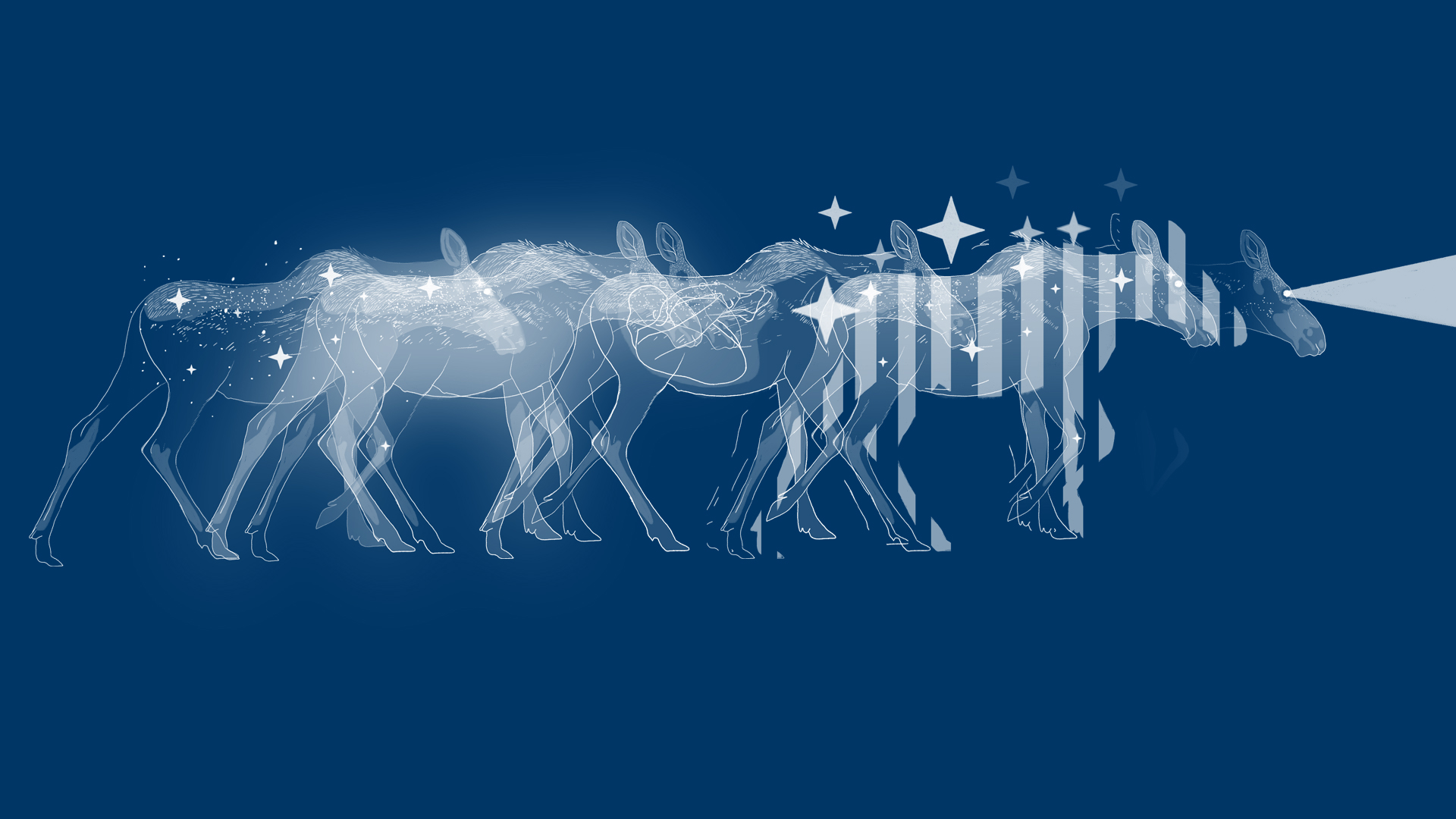

Meky Ottawa est membre de la nation Atikamekw, l’une des onze nations autochtones vivant actuellement à l’intérieur de la division provinciale du territoire connue sous le nom de Québec. Ottawa est à l’origine du Manawan où existe une longue histoire de collaboration avec l’original. Cette coopération est le fondement et la source d’inspiration de son travail dans lequel elle explore une nouvelle forme de pratique matérielle et d’expérimentation. Dans Mos, elle combine harmonieusement son récit à un travail avec le cuir d’orignal et la conception d’accessoires. Elle démontre la guérison que procure cet ouvrage avec des matériaux habituellement associés à l’esthétique traditionnelle atikamekw tout en inspirant des discussions sur le pouvoir de transformation qu’exercent les choix vestimentaires dans le contexte de l’autodétermination et de l’identité interpersonnelle.

En 2019, dans le cadre de l’exposition Nehirowisidigital présentée à La Guilde[1], Ottawa invitait les membres du public à « prendre [leur] nom indien ». L’exposition rassemblait une collection d’étiquettes et de symboles créés numériquement aux couleurs très saturées qui partageait l’humour présent dans la vie quotidienne de l’expérience urbaine autochtone[2].

Dans la pratique d’Ottawa, « Chaque œuvre commence par une idée. Pour moi, cette idée doit aussi venir avec un bon esprit, des pensées positives et un sentiment de fierté envers ce que je fais[3]. » Cette attitude est cohérente avec le terme Atikamekw Nehirowisiw, qui fait référence à l’« être humain en harmonie avec lui-même, les autres et son environnement[4]. »

C’est dans cet esprit qu’Ottawa nous invite à prendre place parmi les arbres. Dans Mos, son style limpide se fond dans une nouvelle production sculpturale inspirée par les habitudes et par l’habitat de l’orignal. À partir d’objets trouvés et de matériaux organiques, Ottawa conçoit et confectionne des accessoires à revêtir qui attestent de la collaboration entre elle et son environnement. C’est ainsi que le public se voit offrir une position unique afin de méditer sur le sujet qu’elle a choisi.

Dans l’imaginaire de la culture populaire canadienne, les orignaux sont des créatures imposantes et dominantes menacées uniquement par la chasse occasionnelle. Cependant, si l’on considère les feux de forêt dévastateurs qui ont balayé le pays au cours des derniers étés, l’exploitation forestière et les autres activités industrielles qui ont détruit de vastes étendues de leur habitat naturel, ainsi que les problématiques actuelles telles que l’étalement urbain, la situation de ces créatures grandioses – connues pour leurs batailles qui résonnent si fort dans la forêt que la cime des arbres se transforme en nuages orageux – semble beaucoup plus précaire. Ceci est par contre imperceptible si l’on s’attarde uniquement à leur image quasi monolithique; la commissaire Ji-Yoon Han explique que « L’image a un rôle décisif à jouer dans ces opérations de mutation, d’exposition et d’occultation, de distinction et de fusion. C’est un support privilégié pour voir, expérimenter et éprouver les images de soi[5]. »

Ottawa s’inspire de la longue histoire de collaboration des Atikamekw avec les orignaux[6]. Elle les utilise tel un matériau qui lui permet de comprendre leur relation à notre monde partagé et ce que nous pouvons apprendre en observant leur comportement en réponse à leur paysage en mutation. Ainsi, elle examine également la mascarade dans laquelle nous nous trouvons, en tant qu’humain·e·s, durant les périodes de contrainte et d’incertitude de l’existence contemporaine. La façon dont nous choisissons de nous y présenter, d’afficher nos relations, nos épreuves et nos succès exerce un pouvoir réellement transformateur dans le contexte de l’autodétermination et de l’identité interpersonnelle. Ce faisant, elle démontre également que l’orignal est un symbole de guérison et de croissance personnelles.

En fin de compte, Mos est une étude des contrastes qui rassemble les textures, l’échelle et les formes des espaces qu’habitent les humain·e·s et les orignaux. Ces juxtapositions incitent le public à reconsidérer la relation que l’orignal entretient avec l’espace dans le contexte de la forêt. En retour, cette relation sert d’outil avec lequel Ottawa nous presse de réévaluer nos positionnalités en tant qu’espèce dans l’écosystème urbain et à interroger l’équilibre des forces dans nos relations à tous les autres objets et êtres vivants de notre environnement.

Texte de Katsitsanó:ron Dumoulin Bush

Traduit par Catherine Barnabé

[1] La Guilde, « Meky Ottawa – Nehirowisidigital », https://laguilde.com/blogs/expositions/meky-ottawa-nehirowisidigital

[2] Ka’nhehsí:io Deer, « Please Take Your Indian Name: Artist Explores Beauty, Humour, and Identity Politics in Montreal Exhibition », 5 août 2019, https://www.cbc.ca/news/indigenous/meky-ottawa-montreal-exhibition-nehirowisidigital-1.5231961.

[3] Entrevue non-publiée (au moment d’écrire ce texte) entre l’auteur·trice et Meky Ottawa en janvier 2023.

[4] Benoit Éthier, dans Louise Vigneault, « Actualiser les traditions, raviver la mémoire », dans Louise Vigneault (dir.), Créativités autochtones actuelles au Québec, Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal, 2023, p. 105. Dans une note, Vigneault souligne que « Marthe Coocoo attribue quant à elle ce terme à une dimension spirituelle réunissant les morphèmes “être en harmonie, en accord” et “identité, réputation” », voir Vigneault, « Actualiser les traditions », p. 105 note 47. https://www.scribd.com/read/638101870/Creativites-autochtones-actuelles-au-Quebec-Arts-visuels-et-performatifs-musique-video#

[5] Ji-Yoon Han, « Thème. Mascarades. L’attrait de la métamorphose », MOMENTA Biennale de l’image, 2023, https://momentabiennale.com/la-biennale/theme-2023/

[6] Rites et traditions, « Tourisme Manawan », http://www.voyageamerindiens.com/decouvrir-manawan/notre-culture/rites-et-traditions

________________________________________________________________

Celestial Bodies / Corps célestes / Enangog Bemaadzojig

daphne partenariat avec articule (conservateur autochtone émergent du CAM)Dayna Danger, Duane Isaacs, Rob Fatale

sous la direction de Jesse King

30 juin - 13 août

Corps célestes / Celestial Bodies / Enangog Bemaadzojig offre une plateforme à trois artistes autochtones qui s'identifient eux-mêmes au sein des communautés LGBTQIA2S et comme bispirituel.le.s et/ou indigiqueer. À travers le thème du "désir, de l'euphorie, du désespoir et de la dysphorie", l'objectif de cette exposition est de remettre en question le rôle de la présence coloniale et les normes sociétales souvent contraignantes qui en découlent en matière d'identité.

Être bispirituel.le.s, c'est transcender les structures coloniales qui ont entouré de force l'identité et le genre.

Cette exposition ouvre un espace aux voix rarement entendues.

La résidence de commissaire et l'exposition, une collaboration daphne x articule, sont soutenues par le Conseil des arts de Montréal, Indigenous Arts Residency.

Eh káti’naióhton ne onkwa’nikòn:ra /

Mì àjaye ki midonenindjiganan pejigwan /

Et maintenant nos esprits ne font qu’un /

And Now Our Minds are One And Now Our Minds are One

daphne Cofondateurs, Hannah Claus, Skawennati, Caroline Monnet, Nadia Myre: Exposition inauguralesous la direction de Michelle McGeough

21 juin - 19 août

And Now Our Minds Are One rassemble pour la première fois les visions artistiques des quatre fondatrices de daphne : Hannah Claus, Caroline Monnet, Nadia Myre et Skawennati. La palette de matériaux, de médiums et de visions artistiques exprimée dans ces œuvres traite du lieu, de nos rapports et de nos responsabilités en tant qu’artistes Autochtones à l’égard du monde naturel et les uns envers les autres. Les travaux présentés célèbrent ces liens tout en pleurant la perte de certains d’entre eux. Ils témoignent d’une histoire commune et d’expériences vécues dans le cadre du colonialisme de peuplement, mais il ne s’agit pas pour autant d’une histoire de victimisation. Ces œuvres attestent que les femmes Autochtones sont au cœur de nos communautés encore aujourd’hui et bien au-delà.

Le protocole Ohén:ton Karihwatéhkwen (Les Mots avant toute chose) rappelle les rapports que les êtres humains sont censés entretenir avec l’ensemble de la Création et la responsabilité qui est la nôtre de les honorer dans le respect et l’humilité.[1] Pour les Onkwehón:we, cette connexion s’est formée lorsque la Femme du Ciel est tombée des cieux et a donné naissance à cette terre que nous connaissons sous le nom d’Île de la Tortue. La création de notre monde a été accomplie grâce à la coopération et à l’aide de toute la Création. Réciter le Ohén:ton Karihwatéhkwen, c’est se rappeler nos obligations à l’égard de tous les êtres vivants et reconnaître que notre survie dépend de ces liens. Les mots « ... et maintenant nos esprits ne font qu’un », prononcés après chaque formule de salutation et de reconnaissance du protocole, sont une marque de respect envers notre appartenance à ce système, et nous rappellent que toutes nos actions doivent en témoigner.

La reformulation futuriste du Ohén:ton Karihwatéhkwen de Skawennati est interprétée par l'avatar de l'artiste xox, en kanien'kéha, ainsi que dans les deux langues de la colonisation : l’anglais et le français. Dans le cyberespace, de nouveaux mondes sont envisageables : Skawennati assoit dans son œuvre la préséance de la langue kanien'kéha, laissant les autres langues tomber dans le silence à la fin de l’allocution. Son utilisation d’un avatar féminin, xox, rappelle au spectateur le rôle central des femmes dans les sociétés autochtones précédant la colonisation et souligne la continuité de la présence et du pouvoir des femmes dans de nouveaux mondes.

Reconnaître que nous sommes à l’aube d’un nouveau monde est le sujet d’Echo of a Near Future. Le tableau photographique monumental de Caroline Monnet brosse un portrait intergénérationnel captivant de femmes Autochtones. Chaque femme de cette composition dégage une présence qui défie le regard voyeuriste. Les habits de cérémonie qu’elles portent sont fabriqués à partir de matériaux de construction, évoquant un concept narratif qui exprime à la fois le foyer et sa fabrication. La photographie évoque non seulement l’avenir, mais aussi une manifestation du présent et du passé, car les motifs complexes découpés au laser de ces vêtements futuristes rappellent les techniques de broderie perlée transmises aux générations actuelles par les matriarches Anishinaabeg de la famille de Monnet.

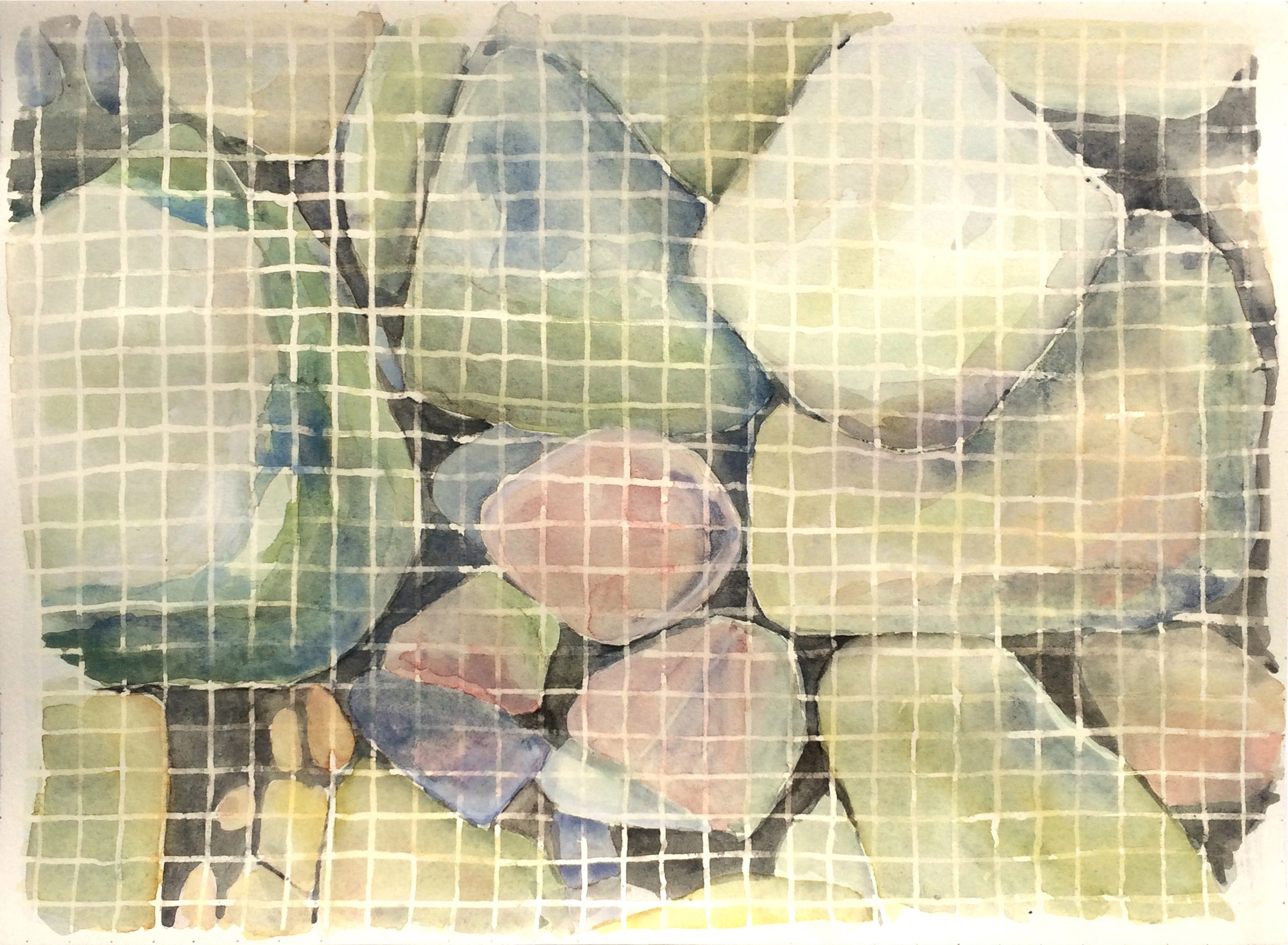

Grâce à nos matriarches, nous traçons les lignes continues qui relient une génération à l’autre. Ces liens intergénérationnels sont renforcés et solidifiés par le partage d’histoires et de souvenirs communs. La sculpture de Nadia Myre intitulée Rita établit un lien entre deux femmes Autochtones : sa grand-mère, Rita, et la défunte artiste algonquine Rita Letendre. Myre précise qu’il ne s’agit pas d’un hommage à ces deux femmes, mais d’une consécration de l’influence qu’elles ont exercée sur sa vie et sa pratique artistique. Ritafait partie d’une série d’œuvres en cours que Myre qualifie de peinture expérimentale avec de l’argile. Comme l’explique l’artiste, ces abstractions d’argile s’inspirent de photographies de levers et de couchers de soleil prises par Myre; elles sont comme des récipients et, à ce titre, sont capables de contenir des souvenirs et des désirs.

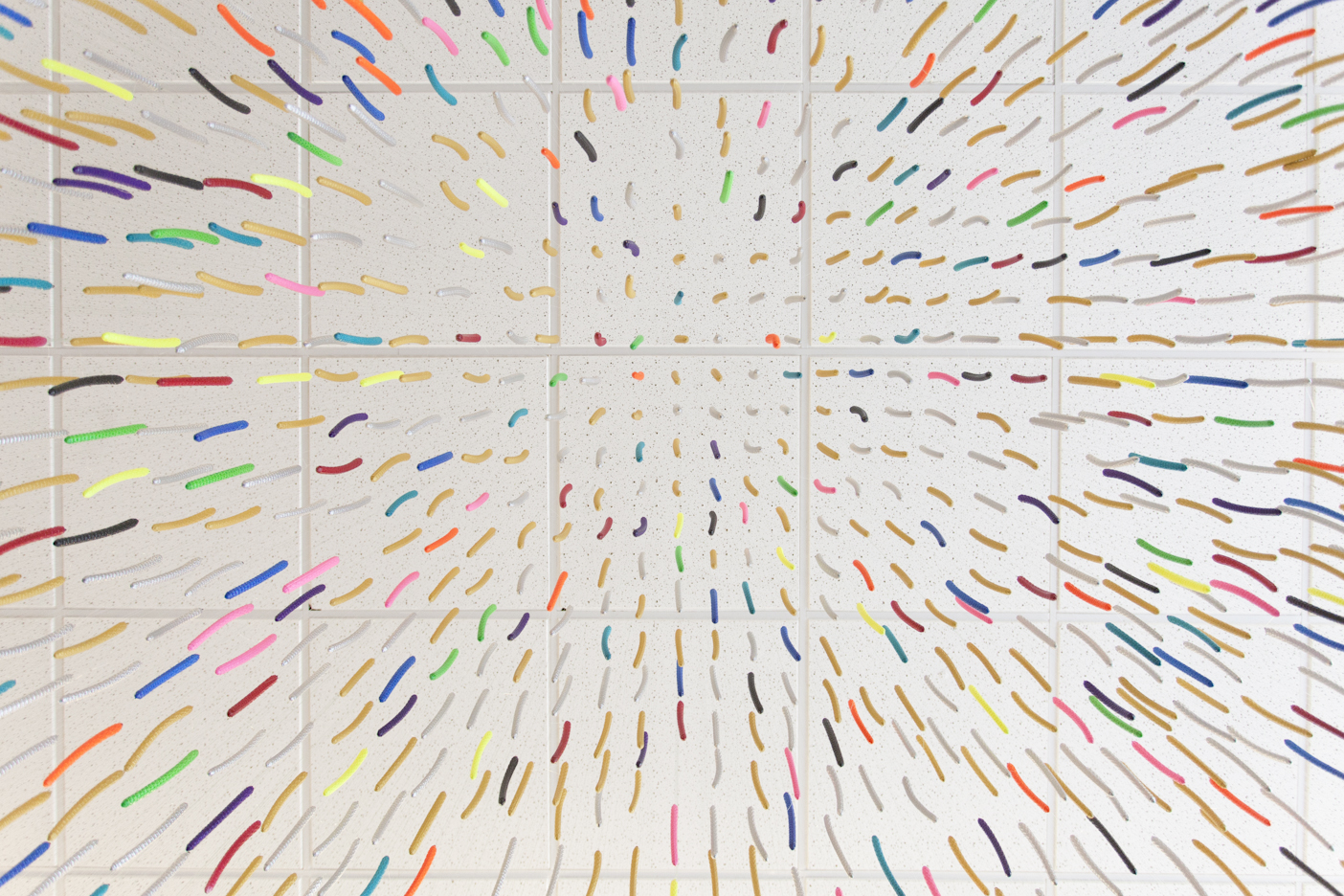

L’installation de Hannah Claus, teyoweratà:se (vents tourbillonnants), évoque la beauté et la puissance de la nature. Claus y capture l’énergie et la tension créée par la convergence de forces opposées. Elle concrétise l’invisible d’une manière particulièrement tangible et puissante, capturant la tension créée par l’anticipation de l’instant. Le résultat est d’une beauté terrifiante. Même si nous n’en comprenons pas les principes scientifiques, nous connaissons instinctivement les conséquences de ce phénomène météorologique. teyoweratà:se est l’une des nombreuses manifestations de l’air que nous respirons; lorsque nous entrons dans ce monde, notre premier acte est de respirer cette force vitale, de même que notre dernier acte lorsque nous passons dans l’autre monde.

Le Ohén:ton Karihwatéhkwen nous rappelle nos responsabilités et notre place au sein de la Création. Le colonialisme de peuplement a tenté de rompre ces liens, qu’il s’agisse de notre rapport au monde naturel ou de nos liens interpersonnels. Aussi ténues soient-elles, nous savons que notre survie en tant que peuple dépend de ces connexions.

[1] Words that come before all else: Environmental philosophies of the Haudenosaunee. Île Cornwall, Ont.: Native North American Travelling College, 2000. p.8.

Shii'itsüh | Pleurs dans le cœur | Crying in the Heart

Theresa Vander Meer-Chassé

13 mai - 30 juin

Teresa Vander Meer-Chassé est une fière Niisüü, membre de la Première nation de White River, originaire de Beaver Creek, du Yukon et de l'Alaska. Elle réside actuellement dans les territoires de Songhees, Esquimalt et W̱SÁNEĆ à Victoria, en Colombie-Britannique. Elle est une artiste visuelle Upper Tanana, Frisonne et Française, commissaire émergente, et candidate à la maîtrise en arts plastiques à l'Université Concordia. Sa pratique des arts visuels est investie dans le réveil de matériaux endormis et la réanimation d'objets trouvés qui sont enracinés dans des compréhensions de l'identité.

Pour faire face au deuil et à la perte, j'ai créé un abri littéral et métaphorique qui a été récupéré, reconstruit et revitalisé. Après avoir vécu un profond conflit interne à la suite de la perte d'un autre membre de ma famille pour cause de toxicomanie, je vous invite à entrer dans Nee' Shah | Our House pour constater l'importance de l'éveil des matériaux endormis comme méthode de gestion de la perte. En transformant des matériaux naturels avec ma famille, j'essaie de vous faire prendre conscience des cycles universels de la perte, du chagrin et du deuil.

En guise de correctifs, je traduis des textes que j'ai envoyés à des membres de ma famille que j'ai perdus ou qui souffrent actuellement de troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives. Je ne souffre pas personnellement de troubles liés à l'utilisation de substances ; je ne suis qu'un témoin et un être cher pour de nombreuses personnes qui souffrent ou ont souffert de troubles liés à l'utilisation de substances. Les symboles, les couleurs et les motifs qui représentent mes familles et mes communautés Upper Tanana, Frisian et French sont présents dans toute la tente et servent de protection, d'ancrage et de connexion. Les matériaux naturels ont été collectés et traités en collaboration avec la famille et sont devenus un rituel quotidien dans ma croissance personnelle et ma guérison.

AVERTISSEMENT SUR LE CONTENU : Cette exposition aborde les thèmes de la perte, du deuil et de la toxicomanie. Hǫǫsǫǫ dìik'analta' de' (prends soin de toi).

Nee’ Shah /Notre maison 2023

Taathǜh (tente en toile) - J'ai recyclé et récupéré une tente murale en toile usagée de ma communauté de Tthèe Tsa' Niik (Beaver Creek, Yukon). Il y a plusieurs tentes murales à Tthèe Tsa' Niik et dans les environs, mais beaucoup d'entre elles sont neuves et utilisées activement. La rumeur veut que la tente murale que ma grand-mère Nelnah Bessie John avait à son camp de pêche soit encore là. Avec la permission de la famille et de la Première nation de White River, j'ai prévu de visiter le camp de pêche avec mon père Wilfred Chassé. Avant de partir, nous avons parlé à mon oncle Ricky Johns qui nous a dit qu'ils avaient déjà jeté la tente de grand-mère Bessie un été ou deux auparavant, mais qu'il y avait peut-être encore quelque chose que je pourrais utiliser.

Le Fish Camp de Grandma Bessie est situé juste en face de la frontière internationale, le long de la route de l'Alaska, qui sépare le Yukon de l'Alaska. Lorsque j'étais jeune, le Fish Camp était accessible à pied, mais depuis quelques années, avec le développement de la route et les effets du changement climatique, il faut un canoë pour accéder au site. Mon père et moi avons chargé un canoë pour deux personnes dans son camion et il m'y a conduit tôt le matin. Il s'agissait d'une belle journée ensoleillée. Nous avons déchargé le canoë et nous avons lutté dans la boue pour le mettre à l'eau. C'était la première fois que je faisais du canoë sur ce lac, qui était magnifique mais peu profond par endroits. Après nous être extirpés des mauvaises herbes, nous avons atteint les rives de Fish Camp.

Nous avons cherché, mais nous n'avons rien trouvé. J'étais un peu inquiet que nous ne trouvions rien à utiliser, mais dès que j'ai passé une structure tombée, j'ai trouvé une vieille toile pourrie sur le sol. Nous avons fini par mettre la toile de tente dans le canoë et nous avons pagayé jusqu'à l'autoroute. Pendant que nous pagayions, deux cygnes se sont envolés à côté de nous, ce qui a marqué un merveilleux moment de récupération, de famille et de redécouverte. J'ai transporté la tente murale jusqu'à Victoria, en Colombie-Britannique, où ma mère Janet Vander Meer et moi avons passé une semaine à la nettoyer pour la débarrasser de toutes les moisissures et autres toxines. J'ai terminé la reconstruction de la tente murale au Ministry of Casual Living dans le centre-ville de Victoria.

Ch'ithüh (peau tannée à la maison) - Tout au long de ma maîtrise en beaux-arts, j'ai passé la majorité de mes étés à Tthèe Tsa' Niik à travailler sur un dinǐik thüh (peau d'orignal) avec ma mère Janet Vander Meer et ma grand-mère Marilyn John. Le partenaire de ma mère, Dwayne Broeren, a abattu un dinǐik choh (grand orignal mâle) à l'automne 2020. Ils ont dépecé le dinǐik et laissé la chair dehors pour qu'elle gèle pendant l'hiver. Pendant les mois froids, un loup affamé est entré dans la communauté à la recherche de quelque chose à manger. Le loup a fini par détruire la peau et a laissé un petit morceau de la croupe sur le poteau d'éviscération. Je n'étais pas assez confiant pour travailler sur un dinǐik thüh choh pour commencer, donc le petit morceau de croupe était le plus logique. Cependant, j'ai vite appris que de nombreux tanneurs de peaux enlevaient la croupe parce que la peau est assez épaisse et que sa forme la rend difficile à gratter.

Le premier été, j'ai vécu avec ma grand-mère et nous sommes allées aussi loin que possible dans le dinǐik thüh grâce à ses souvenirs. Je lui posais des questions sur son enfance, avant qu'elle ne soit forcée d'aller au pensionnat de Lower Post. Je lui demandais ce qu'elle se rappelait de sa mère et de sa grand-mère en train de tanner des peaux, ce qu'elle voyait, ce qu'elle sentait et ce qu'elle entendait. Nous sommes allées assez loin dans le processus, jusqu'à ce que nos souvenirs ne suffisent plus et que nous ayons besoin d'aide. Une communauté de jeunes tanneurs de peaux est venue à notre secours et nous a offert ses connaissances et ses compétences, ce qui nous a beaucoup aidés. Malheureusement, lors de mon dernier voyage pour achever la peau, nous avons été confrontés à divers facteurs qui m'ont empêché de fumer la peau correctement.

Ayant l'impression d'avoir échoué et de perdre le dinǐik thüh sur lequel nous avions travaillé pendant deux ans, ma grand-mère Marilyn avait une solution. Elle avait conservé deux ch'ithüh que sa sœur Nelnah Bessie John avait terminés avant son décès en 2000. Grand-mère Bessie était la dernière personne à avoir réussi un ch'ithüh dans la communauté. J'ai décidé d'utiliser la peau que Grand-mère Bessie avait déjà commencé à découper avant son décès. Je suis honorée et très reconnaissante à ma grand-mère Marilyn de m'avoir permis d'exposer cette pièce. Ce n'est certainement pas la fin de notre voyage de tannage, juste le début.

Mēet Thüh (peau de truite de lac) - Shnąą Thielgay eh naach'akch'įǫ. Ma mère Janet Vander Meer, son partenaire Dwayne Broeren et le frère de ce dernier, Doug Broeren, m'ont emmené pour mon premier voyage de pêche officiel au lac Kluane au cours de l'été 2021. C'était censé être le concours de pêche annuel, mais en raison de la pandémie de COVID-19, il a été annulé cette année-là. Malgré l'annulation de l'événement organisé, de nombreux bateaux ont tout de même décidé de sortir sur le lac ce jour-là. Le touladi, le poisson blanc et l'ombre sont les poissons les plus courants sur le territoire de la Première nation de White River. Ma mère et moi avons attrapé un gros touladi de 20 livres lors de cette navigation, mais nous l'avons mangé et n'avons pas gardé la peau.

J'ai appris à tanner le ∤uuk thüh (peau de poisson) avec Janey Chang, artiste et tanneuse basée à Vancouver. J'ai suivi un atelier en ligne avec Janey et j'ai tanné plus de 40 peaux pendant que j'étais à Tiohtià:ke/Mooniyang/Montréal pour mon dernier semestre de cours. À mon retour à Tthèe Tsa' Niik, Dwayne m'avait gardé un ∤uuk thüh à tanner qui provenait de notre territoire traditionnel. J'ai décidé de tanner le mēet en utilisant la méthode à l'huile. J'ai reçu une recette de l'artiste Beaver Cree Cheryl McLean et elle a fonctionné à merveille. Avec ma grand-mère Marilyn John, ma mère, ma tante Rosemarie Vandermeer et ma nièce et filleule Sophia Vandermeer, nous avons travaillé à la transformation du mēet thüh. Quatre générations de mains ont touché ce ∤uuk.

Dinǐik Tth'èe (babiche d'orignal) - Ma mère Janet Vander Meer et son partenaire Dwayne Broeren ont chassé un dinǐik et l'ont dépecé sur place. Mon oncle David Johnny était venu les aider à découper le dinǐik. Il leur a raconté des histoires et a identifié le dinǐik tth'èe qu'ils ont découpé et conservé pour moi. Bien avant de m'intéresser au tannage d'une peau, j'étais plus désireuse d'apprendre à filer la babiche. Je me souviens d'avoir vu ma grand-mère Marilyn John le faire quand j'étais jeune, mais je voulais l'essayer moi-même. Mon grand-père Sid van der Meer m'a envoyé le dinǐik tth'èe par la poste et ma mère et moi avons appris à filer avec ma grand-mère par le biais d'un haut-parleur. Nous l'avons écoutée et lui avons dit à quoi cela ressemblait. J'ai emporté le tendon lors d'un autre voyage à la maison et ma grand-mère m'a félicité pour avoir filé le tendon correctement.

Donjek (perles de rocaille argentée) - Ma mère Janet Vander Meer, mon grand-père Sid van der Meer et moi-même avons décidé de faire une excursion à la rivière White. Je voulais collecter des sédiments de cendres sur les rives de la rivière pour un projet. Mon grand-père aime jouer les guides touristiques et c'est une région qu'il n'avait pas explorée depuis longtemps. Il possédait une cabane et un commerce le long de l'autoroute, près de la rivière White. Ce fut la première maison de ma mère. La structure est maintenant récupérée par le nän' (la terre). Nous avons passé toute la matinée à ramasser des cendres, des pierres et du bois flotté le long de la rivière. Alors que nous nous asseyions pour reprendre notre souffle, j'ai remarqué un buisson rempli de baies d'argent. J'étais stupéfaite, car je ne savais pas où poussaient les jik (baies). Je savais qu'elles contenaient une graine qui était et est encore utilisée aujourd'hui pour fabriquer des perles. Nous en avons ramassé autant que nos poches pouvaient en contenir et nous les avons ramenées à Tthèe Tsa' Niik pour qu'elles soient nettoyées et séchées. Ma grand-mère Marilyn John nous a dit qu'on pouvait manger ces baies et que les graines étaient utilisées pour fabriquer des perles, mais que cette pratique n'était plus aussi courante aujourd'hui.

Nuun Ch'oh (piquants de porc-épic) - J'ai ramassé ces nuun ch'oh avec ma mère Janet Vander Meer sur un nuun que Dwayne Broeren avait tué pour mon oncle Patrick Johnny. Ma mère et moi étions assis à l'arrière de sa Ford F150 pour arracher et frapper le nuun avec une serviette afin de recueillir autant de piquants et de poils que possible. Nous devions faire vite, car mon oncle Pat était impatient de manger ! Après avoir ramassé autant de nuun ch'oh que possible, nous avons regardé mon oncle Pat utiliser un chalumeau pour arracher le reste des piquants et de la fourrure avant de le dépecer et de l'éviscérer. Apparemment, les pieds sont très savoureux, mais je ne me suis pas laissé tenter.

Fil de mouton brun de Nouvelle-Zélande - J'ai reçu deux tapis de mouton brun de Nouvelle-Zélande de Shuudèh Wunąą (My Sweetheart's Mother) Rosyland Frazier. Au début, je n'étais pas sûre de ce que j'allais en faire, mais en un clin d'œil, j'ai décidé d'apprendre à filer. J'ai acheté quelques outils simples dans un magasin de fil local et j'ai regardé plus de tutoriels en ligne qu'il n'en faudrait. J'ai décidé d'utiliser le fil filé à la main dans un motif de point de couverture à certains endroits de la tente.

Melton/Stroud – Le melton est une étoffe de laine tissée qui remonte aux débuts de la traite des fourrures dans ce que l'on appelle aujourd'hui le nord du Canada. Jusqu'à récemment, le Canada avait sa propre entreprise de melton, mais elle a fermé et nous devons maintenant importer du melton (ou du stroud). Ma première robe de danse était en feutre rouge et j'ai récemment confectionné une tunique en stroud blanc et rouge pour ma grand-mère Marilyn John. Lors de la création de Nee' Shah | Our House, j'ai voulu utiliser les couleurs de notre famille - le rouge et le noir - avec du melton. J'ai découpé le melton en symboles représentatifs des communautés du Haut Tanana. J'ai eu la chance de voir certains de ces symboles sur des œuvres des aînés de nos aînés lors de ma visite au McCord-Stewart Museum et au Field Museum.

Autres matériaux : toile, tissu de coton, fil à broder, fil à crochet, fil de nylon, fil de coton, fil de polyester, perles de verre, perles de rocaille vintage, perles delica galvanisées, tuyaux et raccords en ABS, raccords en métal, notions, corde

Tsin'įį choh (grand merci) à tous ceux qui m'ont soutenue dans mon parcours d'apprentissage. De l'apprentissage pratique au partage de souvenirs, d'histoires et de langues, j'ai eu la chance d'avoir de nombreux enseignants au cours de ces dernières années, alors que je préparais mon master en beaux-arts. Ce voyage n'aurait pas été possible sans les contributeurs et soutiens suivants : Janet Vander Meer, Marilyn John, Wilfred Chassé, Dwayne Broeren, Sid van der Meer, Christopher Walton, Lisa Jarvis, Rosemarie Vandermeer, Tuffy Vander Meer, John Vandermeer, Jordan Vandermeer, Deuce Vandermeer, Quanah VanderMeer, Sophia Vandermeer, Patrick Johnny, David Johnny, Ricky Johns, Jolenda Benjamin, Bessie Chassé, Courtney Wheelton, Montana Prysnuk, Angela Code, Janey Chang, Cheryl McLean, Jesse Lemley, Rosyland Frazier, White River First Nation, Ministry of Casual Living, Field Museum, McCord-Stewart Museum, YVR Art Foundation, Université Concordia Studio Arts Staff, Faculty, Studio Arts Staff, et à ses collègues, à Surabhi Ghosh, superviseur du MFA, au conseil d'administration et au personnel du Centre d'art daphne, à Lori Beavis, à John Player, et à tous ceux qui ont offert un mot d'encouragement ou une main secourable - merci.

Bebakaan

Carrie Allison, Christian Chapman, Matthew Vukson

Sous la direction de Lori Beavis

19 novembre 2022 – 28 janvier 2023

Avec nos remerciements à Alan Corbiere pour la traduction en Anishinaabemowin.

Bebakaan signifie "chacun est différent" en nishnaabemwin. Ce mot est apparu, avec l'aide précieuse d'Alan Corbiere, lors du traitement du ou des éléments des œuvres de cette exposition. Je pensais à des mots expressifs comme " alternativement " ou " échangeable " parce que, bien que les œuvres d'art soient liées les unes aux autres par la préoccupation du travail des perles, elles sont toutes d'une certaine manière différentes les unes des autres et différentes ou en dehors de nos attentes du travail des perles.

L'exposition de trois personnes, Bebakaan, à laquelle participent Carrie Allison (d'origine nêhiýaw/Cree, métisse et européenne), Christian Chapman (Anishinaabe) de la Première nation de Fort William, dans le nord de l'Ontario, et Matthew Vuckson (Tlicho Dene des T.N.-O.), qui vit et travaille à Lac Brochet, au Manitoba, fait passer le perlage du domaine de l'intime et du fixe à celui de la démesure, de l'animation et de l'immersion. Les œuvres présentées sont une méthode permettant à chaque artiste de discuter à sa façon du lieu, de la position, de l'histoire et de l'identité.

Le perlage est l'élément déclencheur des œuvres de Bebakaan. À travers l'histoire, la pratique du perlage a été largement reconnue par les peuples comme un moyen d'enregistrer et de traduire les connaissances culturelles. Christi Belcourt a écrit : "Le perlage est profondément enraciné dans les histoires et les relations terrestres liées aux histoires et aux récits... [en tant que tel] le perlage est porteur des histoires de l'adaptation des cultures au fil du temps".

La croyance culturelle selon laquelle le perlage - quelle que soit sa forme - permet aux gens d'entrer en relation les uns avec les autres et avec leurs propres terres, histoires, identités et visions du monde spécifiques à leur nation est démontrée dans cette exposition.

Les perles animées de Carrie Alisson font référence à ses ancêtres maternels et lui permettent de réfléchir à la perte culturelle intergénérationnelle et aux actes de récupération. Son travail combine des technologies anciennes et nouvelles pour raconter des histoires de terre, de continuité, de croissance et de guérison. TO HONOUR (2019) est une animation perlée expérimentale qui explore le concept du retour du perlage dans le paysage. Miyoskamiki (2020) est une animation perlée qui décrit la croissance d'un crocus des prairies, l'une des premières plantes à émerger lorsque l'hiver se transforme en printemps. Traditionnellement, les chasseurs et les fermiers guettaient ces plantes pour marquer le tournant des saisons. Nishotamowin (2020) est un mot nêhiyawin/cree qui signifie compréhension ou relation avec soi-même. Il s'agit d'une pièce audio qui réfléchit à la manière de " faire connaissance " ou de comprendre en écoutant les actions que nous réalisons. Le spectateur se connecte à l'audio par le biais d'un code QR pour écouter les sons qui filtrent à travers la fenêtre du studio d'Allison, ainsi que ses gestes de perlage amplifiés et ses pensées parlées.

Les œuvres d'Allison sont des gestes de recherche de compréhension et de connexion à la famille, à la langue et à la terre.

Christian Chapman crée ses peintures et ses sérigraphies pour raconter des histoires en utilisant souvent le style Woodlands. Il s'agit d'un style artistique distinct qui mêle histoires traditionnelles et supports contemporains avec des couleurs vives et des lignes audacieuses. Chapman est bien connu pour l'insertion de figures facilement reconnaissables - la princesse Diana, la reine Elizabeth II ou Elvis sur un champ plat où la figure est entourée de fleurs et de coquilles ou de peaux d'animaux. Cependant depuis 2017, il a été inspiré par la communauté créative des femmes qui fabriquent et perlent leurs regalia. Il s'est tourné vers les détails perlés plus complexes des regalia, dit-il, parce que sa partenaire et sa mère, ainsi que d'autres femmes de sa famille proche et élargie sont des travailleuses du perlage. Il a pris la décision de peindre les motifs perlés à une échelle très supérieure, afin de mieux comprendre les délicates perles de verre et les motifs floraux. En même temps, Chapman continue à travailler dans le cadre du patrimoine visuel des motifs de perlage Anishinaabeg comme méthode pour établir des liens avec les histoires et les récits familiaux, ainsi qu'avec la terre sur laquelle ces relations se sont formées.

L'artiste Tlicho Dene Matthew Vukson est un pédagogue. Enseigner aux autres fait partie d'un continuum qu'il a expérimenté - c'est sa mère qui lui a appris à perler et maintenant il enseigne cette compétence aux autres. Vukson aime partager les histoires qui lui ont été transmises par sa famille et il aime parler de son parcours de perles. Il utilise l'art comme une forme de réclamation et de réconciliation.

Dans l'œuvre immersive de cette exposition, il s'écarte du travail de perlage floral qu'on lui a enseigné pour s'intéresser à l'expérience de la violence et de la brutalité policière. Dans son travail, nous trouvons des badges de police, Police Badge 1, 2 (2019, 2020), des menottes Cuff'em (2022) et un nœud coulant de pendu, Calculating Weight (2022). Ces œuvres, qui évoquent des réactions brutales à l'égard du corps autochtone, sont contrebalancées par des images perlées qui présentent les cosmologies autochtones comme une source de guérison et de réconfort. Dans des œuvres telles que Place Before Time (2019) et Orbital Station NO 2(2021). Tandis que d'autres œuvres comme Red Walker (2018) et Octavial (2019) nous rappellent la force dans laquelle nous pouvons puiser lorsque nous retournons à la terre pour marcher dans la forêt, les masses de fleurs sauvages, ou pour nous asseoir et regarder les aurores boréales dans Place Before Time (2019).

Bien que dans cette exposition, le travail de Vukson se situe plus profondément dans le domaine du perlage habituel, son sujet va au-delà de nos attentes en matière de perlage. Allison et Chapman modifient également la notion de perlage en tant que jeu avec le mouvement et l'échelle. Pourtant, ces trois artistes mettent en évidence, à leur manière, la continuité de la tradition du perlage ancrée dans l'art indigène, avec une différence.

Versification/ Teskontewennatié:rens

January Rogerscommissaire Ryan Rice

10 septembre 2022 - 29 october 2022

Versification en 10 questions

Ryan Rice : Compte tenu des règles et des structures occidentales qui régissent l’écriture de la prose et que vous contestez manifestement dans votre travail, pouvez-vous décrire ou définir comment le titre de l’exposition Versification représente l’ensemble des œuvres présentées ? Peut-on le concevoir ou le lire comme une (ré)action décolonisatrice ?

January Rogers : Excellente question! J’ai bien aimé le titre Versification et je l’ai choisi parce qu’il fait si bien référence à la promotion et à l’utilisation des vers activés dans la poésie qui circule sous diverses formes au sein de l’exposition. J’utilise le langage comme une invitation, à travers les mots et les images par lesquels ou à travers lesquels le spectateur est invité à découvrir un sens évolutif et une interprétation personnelle dans chacune des pièces. À un moment précis de ma vie, j’ai consciemment choisi de me tourner vers la poésie ou, plutôt, j’ai permis à la poésie de me montrer la voie à suivre pour m’exprimer. J’ai ainsi abandonné ma pratique des arts visuels pour consacrer mon attention et mes efforts à l’écriture. Toutefois, ma pratique initiale est revenue après un temps sous forme de création audiovisuelle. Il s’agit d’un processus de création très concret au sein duquel je marie la poésie à la vidéo et la prestation. Ainsi, peut-être que la combinaison de ces formes d’art, comme le fait de se débarrasser des paramètres oppressifs de la « littérature traditionnelle », pourrait être considérée comme une réaction décolonisatrice, mais, en toute honnêteté, si ma pratique génère une réaction décolonisatrice, il s’agit d’un phénomène qui découle de moi, mettant mes créations au service de mes passions.

RR : Votre pratique artistique principale en tant que poète est amplifiée par votre expérimentation et votre maîtrise des médias (son, performance, vidéo) et est étoffée par des références à la justice sociale et une critique mordante des systèmes coloniaux qui nous oppriment. À quel moment, en tant que poète, avez-vous incorporé et intégré ces outils (médias) dans votre travail ? Comment ont-ils amplifié votre voix ?

JR : Eh bien, je ne suis pas certaine que l’intention était d’amplifier ma voix, mais la pratique elle-même a amplifié ma joie. Grâce à mon travail et à mon expérience à la radio, j’ai acquis quelques compétences en matière de réalisation sonore et j’ai pris ce petit bagage de connaissances pour le mettre à profit. J’ai eu beaucoup de plaisir à expérimenter avec le son et je me suis rendu compte que le son est une expression tellement ancienne; qu’il est possible de produire une narration uniquement avec le son. Une fois de plus, mes pratiques se sont chevauchées : écriture, son, radio, spectacle, musique, voix, etc.

Eh oui, je commente mon travail. Je suis obligée de le faire. Cela fait partie de ma responsabilité en tant que femme et artiste Haudenosaunee. Je dois poser ces jalons dans le temps, même si je dois puiser dans mes droits culturels ancestraux pour les mettre en lumière aujourd’hui. Ces pièces représenteront une interprétation contemporaine de nos enseignements et des événements historiques. Je dois me représenter en tant qu’artiste et je deviens un peu plus audacieuse dans mes pratiques en y intégrant mon histoire personnelle.

RR : J’admire ta polyvalence et la férocité de ton esprit créatif, ainsi que son absence de retenue. Qu’est-ce qui te motive ? Qu’est-ce qui t’inspire ?

JR : Eh bien, c’est le mot exact! C’est « l’esprit créatif », cet esprit m’habite depuis l’enfance. Et même si je n’ai pas choisi d’« étudier » l’art ni eu le privilège de connaître ceux qui m’ont précédé et d’apprendre à utiliser un langage artistique approprié dans le cadre d’une formation classique, j’ai fini par acquérir ces connaissances en effectuant des résidences et en travaillant aux côtés d’autres personnes dans le cadre de collaborations, ainsi que par mes propres recherches et mes propres pratiques. Je n’ai donc pas eu à désapprendre quoi que ce soit pour trouver ma voix en tant qu’artiste. Elle s’est développée en ajoutant, et non en enlevant quoi que ce soit. Je n’ai jamais eu à utiliser ce langage « classique » d’artiste pour faire croire que je pouvais générer un intérêt de la part du public relativement à mes œuvres parce que je ne le possède pas. J’ai de la poésie. J’ai des instincts. J’ai cet esprit qui guide mon travail. Je suis inspirée par l’honnêteté des expériences vécues et je suis motivée par un réel sens de la responsabilité dans l’utilisation des dons et des possibilités que j’ai été si chanceuse de recevoir dans ma vie.

RR : Ressentez-vous un sentiment d’urgence à « produire » (à savoir, faire de l’art) ? Si oui, cette urgence est-elle le moteur de votre travail ?

JR : Non.

RR : En tant qu’artiste à plein temps (au sens large), où trouvez-vous l’énergie pour gérer et mener de front non seulement l’environnement littéraire, mais aussi de multiples projets qui s’étendent à la culture visuelle et aux médias.

JR : Par moments, la gestion de ces projets devient un merveilleux casse-tête, une danse complexe. Mais, là encore, c’est quelque chose que je fais depuis l’enfance. Je me souviens qu’en cinquième année, j’écrivais des pièces de théâtre et je demandais à tous mes amis de les jouer. Il s’agissait de pièces très féministes, qui mettaient le personnage féminin en évidence, en tant que protagoniste de l’histoire. J’ai été élevée par une mère féministe dans les années 70 et 80, à une époque où le mot « féministe » était lié aux mots « libération des femmes ». Autres temps, autres contextes. Mais en tant que jeune écrivaine, j’ai également été soutenue par ces communautés. J’ai toujours été une personne autonome et je crois que je suis faite pour gérer ma carrière tout en étant la créatrice que j’ai besoin d’être. Je sais que ce n’est pas le cas pour tous les artistes et, depuis mon retour à Six Nations, j’ai mis mes compétences en gestion au service de certains musiciens et événements locaux. C’est un travail qui me nourrit vraiment. Il n’est donc pas du tout surprenant que je me sente tout à fait à l’aise dans le rôle de « productrice » pour mes propres projets et en collaboration avec d’autres.

RR : Dans votre démarche de prestation, votre présence est audacieuse, sans artifice et retient l’attention. Par ailleurs, j’ai eu l’occasion de constater que vos actions sont réfléchies et bien pesées. Comment créez-vous cette dynamique ? Êtes-vous consciente du public et de ses réactions ? Est-ce important pour vous ?

JR : Le public ne joue aucun rôle dans le développement de mon travail de prestation. Ce qui est important, c’est que je reste dans l’instant, que j’évoque l’« esprit » de l’œuvre en moi, que je le ressente en moi pendant la représentation, car cet « esprit » se manifestera pendant la représentation. C’est tellement puissant. Il y a tellement de choses qui peuvent être transmises par l’art-performance et la découverte du langage qui vient de mon corps, de mon mouvement et de la combinaison d’actions et d’interactions avec les objets me passionne pleinement. La mesure du succès d’une représentation, pour moi, c’est le silence piquant d’un public profondément captivé parce que je suis tellement engagée dans mon propre espace, mes pensées et ma méditation en temps réel. Je crois que nous pouvons définir les éléments connus de l’art-performance. Nous pouvons les nommer et les enseigner. Mais je pense que ce que j’aime tant dans les arts de la scène est identique à ce que j’aime dans le « spoken word », à savoir que nous le définissons en le faisant et que lorsque nous continuons à le faire (authentiquement), nous en élargissons la définition. Ces pratiques, comme la culture elle-même, sont vivantes et en pleine croissance. Elles doivent évoluer et défier à la fois le spectateur et, surtout, l’artiste.

RR : Quelle a été votre expérience dans la production des poèmes visuels de l’exposition traitant des conséquences des pensionnats et du Mush Hole en particulier ? Quel rapport entretenez‑vous avec cette histoire?

JR : Tout d’abord, les images sont tirées du projet de performance documenté que mon frère et collaborateur Jackson 2bears et moi avons réalisé au Mush Hole, alias Mohawk Institute, alias le Pensionnat de Six Nations, en 2016. Jackson a une histoire plus directe et connue avec le Mush Hole à travers l’histoire de son grand-père paternel. Mon histoire familiale avec cet endroit est moins connue, mais je sais que mes grands-parents paternels ont été actifs au sein des églises anglicanes de Six Nations, ce qui les a bien sûr éloignés des traditions et des pratiques culturelles Haudenosaunee. Il y a donc eu un bouleversement évident depuis leur génération, si ce n’est plus longtemps avant. Les poèmes qui accompagnent ces images sont (plutôt) récents. Ils ont été écrits lors d’un voyage à Venise, en Italie, en avril 2022, un voyage très difficile pour moi à bien des égards. Ce voyage a été très éprouvant pour moi à bien des égards. Il m’a toutefois offert l’occasion de mener une grande réflexion sur moi-même et de rédiger plusieurs poèmes. J’ai inclus certains d’entre eux dans les images du Mush Hole. C’est ici que je raconte mon histoire. La honte de grandir en étant visiblement autochtone, la perte de ma sœur — la seule autre personne au monde qui partageait mon histoire, les effets négatifs indéniables que les pensionnats ont sur ma réalité aujourd’hui. J’ai survécu. Je m’épanouis. Je célèbre cette année 31 ans de sobriété. Le fait de retourner dans cet institut avec des images de ma famille a été très transformateur. Grâce à ce projet de performance, j’ai pu changer ma relation avec cet endroit en étant consciente de ma présence et de la présence des esprits de ceux qui y sont passés. Leur énergie est palpable. Je peux les sentir écouter lorsque je leur parle.

RR : Étant membre de la communauté de Six Nations, quelle est votre relation avec Pauline Johnson ? Faites-vous des rapprochements avec votre propre parcours d’écrivaine et d’interprète Haudenosaunee ?

JR : Réponse courte : oui. La réponse longue est que je crois qu’elle s’est épanouie en tant qu’auteure et interprète par besoin de s’exprimer, par amour du théâtre, par désir de rester libre et par désir naturel d’être sa propre personne. Je fonctionne de la même manière en tant qu’artiste et en tant que femme Haudenosaunee. Le fait de ne pas avoir d’enfants peut parfois vous faire passer pour une anomalie au sein de la communauté autochtone. Pauline n’a pas eu d’enfants (bien qu’il y ait des rumeurs...). Et je ne vois pas cela comme un sacrifice pour ma carrière. Je tiens beaucoup à ma liberté et je ne vois pas grand-chose d’autre que ce monde puisse m’offrir qui soit plus attrayant que cela. Ce que je partage avec Pauline en tant qu’interprète, c’est la manière dont nous avons appris à faire cette chose qu’on appelle la poésie de performance. À part les artistes de théâtre que Pauline Johnson admirait, il n’y avait personne qui faisait ce qu’elle faisait à son époque. Et il en a été de même pour moi. Lorsque j’ai décidé de faire évoluer mon travail vers une pratique de la poésie de performance, tout a été développé par moi-même et, heureusement, la plupart des projets ont fonctionné. Nous partageons donc une nature innovante, un programme pro-femmes et pro-autochtones à partir duquel notre poésie trouve son inspiration et, bien sûr, l’amour et le besoin de voyager pour faire avancer nos carrières.

RR : Le rôle de l’« orateur » est fondamental dans la culture Haudenosaunee. Avez-vous l’impression de faire progresser cette tradition avec votre propre pratique ? Dans quelle mesure est-il important de raconter et d’être entendu ? Dans quelle mesure est-il important d’écouter ?